Depuis son arrivée en France en 2007, la pyrale du buis — Cydalima perspectalis — n’a cessé de proliférer sur le territoire, colonisant aujourd’hui la quasi-totalité des départements métropolitains. Ce papillon nocturne venu d’Asie provoque, par ses chenilles, de sévères dégâts dans les jardins, parfois irréversibles si l’on n’intervient pas à temps.

Face à cette menace silencieuse, la lutte s’est peu à peu organisée, notamment grâce aux retours d’expérience des jardiniers. Mais pour agir efficacement, encore faut-il bien comprendre l’insecte, son comportement, son cycle de vie… et adapter les méthodes en fonction de l’état d’avancement de l’infestation.

Dégâts visibles sur le feuillage

Le premier indice, souvent sous-estimé, c’est l’état du feuillage. Si les feuilles de vos buis prennent une teinte brune, qu’elles se dessèchent rapidement avant de tomber, ce n’est pas qu’un simple coup de chaud.

En y regardant de plus près, vous apercevrez peut-être de fines toiles tissées entre les rameaux, parfois des cocons, ou encore des petits amas de couleur vert foncé à noire sur les feuilles ou au sol : il s’agit de déjections laissées par les chenilles.

Lorsque ces signes apparaissent, l’attaque est déjà bien entamée. Et c’est là tout le défi posé par la pyrale du buis : elle agit souvent de l’intérieur, de manière invisible, avant de laisser des traces apparentes.

Reconnaître la pyrale du buis à chaque stade

Œufs : Les femelles pondent entre 200 et 300 œufs sur la face inférieure des feuilles du buis.

Ces œufs de couleur translucide sont très aplatis caractérisés par des petits points noirs situés au centre, ils éclosent rapidement (3 à 5 jours).

En quelques jours, ils éclosent et libèrent des larves minuscules, d’un vert tendre rayé de noir et de blanc, avec une tête noire brillante. Difficiles à repérer à ce stade, elles se nourrissent discrètement… jusqu’à muer.

Chenilles : Elles sont vertes à têtes noires striées longitudinalement de noir et blanc et mesurent de 5 à 40 millimètres selon les stades.

C’est alors que leur appétit grandit : elles dévorent les feuilles par l’envers, puis les consomment en totalité. Les plus grosses atteignent 4 cm de long et, avant de devenir papillons, elles se transforment en chrysalides vertes devenant brunes, cachées dans la végétation.

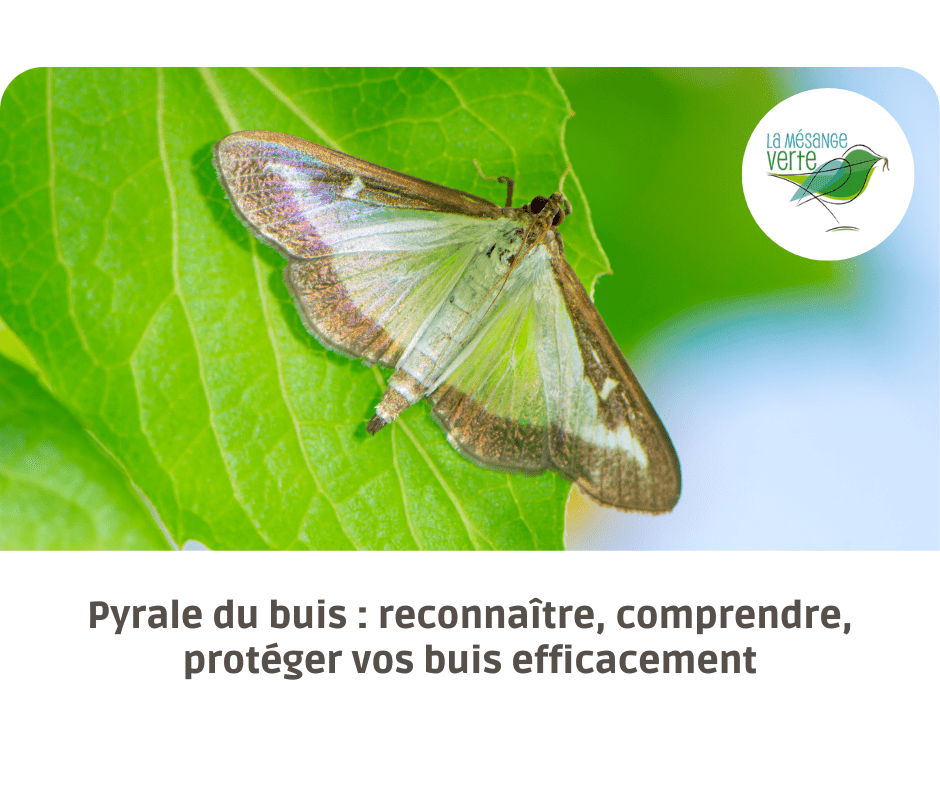

Papillon : Les papillons mesurent de 36 à 44 mm d’envergure et possèdent le plus souvent des ailes blanches et brunes ornées de petites taches blanches en forme de demi-lune à chaque extrémité des ailes.

Ces mêmes papillons peuvent être aussi de couleur totalement brunâtre avec de petites taches blanches aux extrémités mais ceux-ci sont beaucoup plus rares.

Ils volent de nuit, attirés par la lumière, et relancent la machine infernale avec une nouvelle ponte. En une année, jusqu’à trois générations peuvent se succéder.

Le cycle de vie de la Pyrale du buis sans répit

Les chenilles vont muer 4 fois durant leur cycle de vie, elles deviennent de plus en plus voraces à chaque stade de leur évolution.

Premier stade larvaire

Au cours du premier stade larvaire, les chenilles ne mesurent que 3 millimètres, elles sont à peine visibles.

Elles se camouflent généralement à l’intérieur des buis et commencent timidement à se nourrir des feuilles.

Il est donc difficile de déceler leur présence à ce stade-ci.

Deuxième stade larvaire

Après avoir mué, les chenilles entament leur deuxième stade, elles commencent à grignoter la face inférieure et supérieure des feuilles.

Les symptômes de l’attaque sont alors déjà visibles, les feuilles commencent à se détériorer, elles sèchent, et des fils de soie sont présents sur vos arbustes.

Troisième stade larvaire

Durant le troisième stade, les chenilles sont capables de dévorer les feuilles entières en les attaquant par les extrémités.

Les buis s’affaiblissent et dépérissent peu à peu faute de pouvoir effectuer correctement leur photosynthèse.

Quatrième stade larvaire

Au quatrième stade, les chenilles dévorent férocement tout ce qu’elles rencontrent sur leur passage, y compris les jeunes tiges.

Une fois ces tiges englouties, elles s’attaquent à l’écorce, favorisant le développement des maladies et champignons qui finiront de détruire la plante.

Au bout d’un mois, les chenilles atteignent leur taille adulte (40 mm).

Elles vont ensuite débuter leur métamorphose en chrysalide qui sont de couleur verte puis brune au bout de quelque temps.

Stade du papillon de la pyrale du buis

Les papillons éclosent 3 semaines plus tard et redémarrent un nouveau cycle, il n’y a aucune interruption.

Seuls les froids durables inférieurs à 7 °C impactent leur développement, elles subissent alors un fort ralentissement durant l’hiver.

Une partie des chenilles arrivées aux derniers stades larvaires vont mourir à cause du froid tandis que les plus jeunes seront à l’abri des faibles températures blotties dans leurs cocons d’hivernage.

Cette période d’hivernage s’étale de novembre à janvier.

Elles sortent de cet état transitoire entre février et mai, c’est-à-dire une fois que les températures redeviennent clémentes.

Malgré les ralentissements subis pendant la période hivernale, la pyrale du buis n’interrompt jamais son cycle au cours de l’année.

À chaque mue, les dégâts s’intensifient : au troisième stade, les feuilles sont dévorées par leur extrémité. Au dernier, même les jeunes tiges sont englouties. Une fois l’écorce attaquée, le buis devient vulnérable aux maladies cryptogamiques, souvent fatales.

Lutter efficacement contre la pyrale du buis

Agir tôt est essentiel. Plus l’attaque est détectée en amont, plus les chances de préserver vos buis sont grandes. Une fois les feuilles brunies, les colonies sont déjà installées et il devient plus difficile d’intervenir.

Heureusement, plusieurs solutions existent — et c’est bien leur complémentarité qui fait la force d’une lutte durable :

Le piégeage par phéromones

Dès le mois d’avril, la mise en place de pièges à phéromones permet de surveiller l’apparition des premiers papillons mâles. Ce monitoring donne des indications précieuses sur les pics d’activité et permet de planifier les traitements. Il est conseillé de poser un piège tous les 15 mètres pour couvrir l’ensemble de la zone. Si moins de 10 captures hebdomadaires sont observées, le risque est limité. Sinon, il faudra coupler cette méthode à d’autres.

Le traitement biologique au Bacillus thuringiensis

Très utilisé en agriculture biologique, le Bacillus thuringiensis kurstaki (BtK) agit directement sur le système digestif des chenilles. En 48 à 72 heures, elles cessent de se nourrir et meurent. Ce traitement, inoffensif pour l’environnement, est efficace surtout sur les premiers stades larvaires. Il doit être appliqué à des températures supérieures à 12°C, de préférence le soir. En cas de pluie, un renouvellement s’impose.

Le rôle des mésanges

La pyrale a peu de prédateurs naturels… sauf la mésange ! Ces petits oiseaux peuvent consommer plusieurs centaines de chenilles par jour en période de nidification. Installer un nichoir à mésanges dans votre jardin est une manière simple et écologique d’encourager leur présence. Idéalement dès l’automne, à plus de 2 mètres du sol.

Les filets de protection

En prévention ou en quarantaine, les filets anti-insectes à maille fine permettent d’éviter les pontes, surtout sur les buis encore sains. Ils sont particulièrement recommandés de mars à octobre, en période de vol actif.

Le ramassage manuel

Sur des sujets isolés, l’arrachage manuel reste redoutablement efficace. Œufs, chenilles, chrysalides : tout ce qui peut être enlevé doit l’être. Sur des buis plus grands, un bâton et une bâche suffisent pour faire tomber les chenilles et les éliminer. L’eau bouillante fait le reste.

Une lutte collective

Il est important de souligner qu’aucune méthode seule ne suffira. Les réinfestations depuis les jardins voisins sont fréquentes. La coordination des actions, à l’échelle d’un quartier ou d’une commune, augmente l’efficacité globale.

Même les buis très atteints ne sont pas forcément perdus : une taille sévère et un bon isolement peuvent leur permettre de repartir. Néanmoins, dans les cas extrêmes, mieux vaut les arracher et les éliminer proprement pour éviter de contaminer le reste du jardin.

Seule la combinaison d’au moins deux moyens de lutte permettra de réguler le volume des populations et un froid intense et durable diminuera sensiblement l’infestation